日常をもっと豊かに。料理家・minokamoさんと袖師窯・尾野さんが「料理と器のおいしい関係」を語る夜【第一回 松江 料理と器 イベントレポート:第一夜 トークセッション】

本記事は、この2月に行われた、松江市主催のイベント「第一回 松江 料理と器」の密着レポートですが、その前にまず、こちらの2枚の写真をご覧ください。

うーん、美味しそう。

こちらもすてき。

この2枚、同じ器を使用しています。どちらもとっても美味しそうですが、かなりイメージが違って見えませんか。2枚目の写真は、器の持つやわらかな質感が、より伝わってくる気がします。

実は、1枚目は器の作家である「陶風舎」の松本さんが撮影したもので、

2枚目は、料理家であり、写真家、フードコーディネーターのminokamoこと長尾明子さんが撮影したもの。

「器や料理の見え方は、ちょっとした工夫で変わる」ことがよくわかる2枚です。

このたび、この2枚目の写真を撮影されたminokamoさんをゲストに迎えたイベント「第一回 松江 料理と器」を密着取材しましたので、その模様をお届けします。(この写真、具体的にどう工夫されたのか? 詳しくはこの記事の後編(第二夜レポート)にありますので、お楽しみにお読みください)

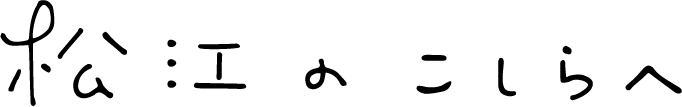

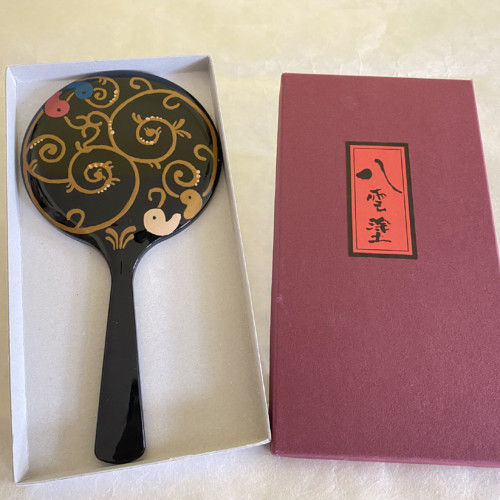

イベントは2日間。2月19日に行われた第一夜は、松江で145年続く窯元・袖師窯の5代目、尾野友彦さんを迎えて、「料理と器」についてのトークセッションでした。

場所は、松江しんじ湖温泉のお宿「なにわ一水」の「千鳥の間」です。

時間となり、続々とお客さまが入場。お客様は老若男女とわず、約40名が集いました。

そして17:15、イベントスタート。

会場「なにわ一水」の代表取締役・勝谷有史さんからのごあいさつから。

実はこのイベント、松江しんじ湖温泉の開湯50周年を記念して、松江市の「松江工芸の魅力発信と担い手育成事業」とのコラボレーションで実現したもの。

ユニバーサルデザインに力を入れている「なにわ一水」では、「フードダイバーシティ」を掲げ、さまざまな理由で一般的な料理を食べられない方向けの食事も提供されています。

「きざみ」や「とろみ」が主となる料理は、どうしても華やかには見せづらいですが、小さい器をたくさん使うことで彩りよくすることが可能に。「普段は食べない子供が、一水さんの料理を食べられた!」と喜びの声をいただいた、とのエピソードから「器の威力はすごいと思った」というお話が印象的でした。

そしていよいよ、minokamoさんと袖師窯・尾野さんが登場。

minokamoさんの「事前にこの質問をしても良いか、ご本人に確認したんですよ」との前置きに続いて「袖師窯の器をお持ちの方〜!」という、挙手からはじまりました。

およそ半数ものお客様が手を挙げられて、袖師窯の器が地元の方々に愛され、根付いていることを再確認しました。

尾野さんのものづくりと、minokamoさんの盛り付け

最初の話題は、袖師窯と尾野さんのものづくりについて。

尾野さん自身が制作を始めたときには「器はシンプルで、料理を生かすものでないと」との気持ちが強かったそう。

尾野「お客様が使いづらいのでは、と内側は装飾しなかったのですが、2000年代にスリップウェア(「スリップ装飾」と呼ばれる、粘土を用いた縞模様や格子模様などの装飾を施した器)が流行しだしたころから、柄物の器に料理を盛り付けることに抵抗がなくなりました。私自身が、というよりも使い手のキャパシティが広がったという印象ですね」

minokamo「私も器に対して、どんな料理が合うかな? 柄を隠しちゃもったいないかな? と思っていたこともありますが、それはこちらが気構えしているだけで、器はフトコロが深いんですよね。特徴ある柄でも、料理が美味しそうに見えたり。なかでも袖師窯さんの器は、自然と手が伸びるんです。たとえば、肉じゃがなど日常の料理を盛ると、さりげなく食卓を豊かにしてくれますよね」

料理を盛る側が、盛り付け面に柄があることも楽しめるようになったことで、器をつくる側の幅が広がる。使い手と作り手は、相互に関係しているのだなと実感できるお話でした。

「器をつかう」と「料理する」の関係

minokamo「ところで、尾野さんご自身もお料理されるそうですが…これは使いやすい器だ、というのはありますか?」

尾野「4寸〜3寸5分くらいかなあ、小さい取り皿をよく使いますね。

自分が料理するようになってから、『取り皿ってこんなにつかうんだなあ…よく売れるわけだ』と思うようになりました。逆に、9寸の大皿も、あまり持っている方は少ないかもしれませんが、おすすめです。フライパンの直径が大体26cmなので、こう(お皿でフライパンに蓋をしてひっくり返して盛り付け)しやすい。餃子やお好み焼きをひっくり返せるので」

尾野「あとは、ちょっとした長角皿が、意外と使いやすいと思いました。深さと長さがあるので、フライパンから直接盛りやすいんですよ。使ってみて初めてわかることもあるなと思います」

minokamo「ザッと入れても、あら美味しそう!となる器なんですよね」

器をむかえ入れること、使い続けること

minokamo「器を選ぶときは、『色々空想がわくもの』を手に取ることが多いです。たとえば『みんなでごはん』のときに、食卓にこの器があると良いなあ〜と、想像がふくらむものが良いですね。あとは、旅先で器を入手するのも好きです。良い作り手さんや思いあるお店の方に会っちゃうと(買ってしまいます)ね…(笑)。イタリアの旅では、オリーブの産地、プーリア地方の骨董屋のおじいさんと仲良くなってプレートを買いました。その器が卓上にあがると、オリーブ畑の風景やおじいさんを思い出したりしてね。そういうのも楽しいです」

尾野「ぼくも10年前のお客さんに、『今も使ってます』と言われると覚えてたりしますね。嬉しくて、同じ器をまた作ったり。『大事にしてます』と、しまわれる方もおられますが、できれば使ってもらいたい。袖師窯の器は、表面はガラス質でツヤツヤしているんですが、使っていくうちに摩擦で色や質感が変わってきます。でもそこが、使われる方の味になる。使い続けたものの方が、自分好みに仕上がっているはずなので…」

minokamo「高級だなと感じる器でも、使うのがもったいないと躊躇しないで、もっと日常に登場しても良いですよね。たとえば、毎日たべるお味噌汁が、すてきな器に入っていたら…買ってきたおそうざいを、お気に入りの器に盛り付けたら…美味しそうになるし、手を合わせて『いただきます』という気持ちも増します。器も喜ぶんじゃないかしら」

minokamo「器を変えるだけで、毎日の食卓が豊かになる。じゃがいもをふかすだけ、ブロッコリーをゆでるだけ。火を使うのが面倒なら、レタスなどの葉っぱをちぎってドレッシングをかけるだけでも。割れることを恐れてしまっておくより、毎日を豊かにしてくれるので、使っていただけたらなと」

最後に参加者からの質問コーナーも盛り上がり、第一夜は盛況のうちに幕を閉じました。

minokamoさんの、使い手としての思いと呼応して、尾野さんの作り手側からのエピソードが飛び出す。

ゆったりとした雰囲気の中でも、エキサイティングなトークセッションでした。

印象的だったのは、minokamoさんが器について話すとき。

「フトコロが深い」「(器同士が)仲良くしてくれる」といった表現をされていて、器を「単なる道具」ではなく、相棒のように、友達のように思われているのがすてきだなあ、その姿勢がminokamoさんの料理や写真に表れているのだろうな、と実感しました。

次回は、この翌日に行われた実際に器に料理を盛りつけ、撮影するワークショップの模様をおつたえします。冒頭の写真の秘密? も明らかに!

minokamo

minokamo(長尾明子)/郷土料理家、写真家、フードコーディネーター。岐阜県美濃加茂市出身。東京と岐阜が拠点。地域食材を活かした料理、日常の食卓が楽しくなる器づかいの提案も行う。郷土食のヒアリングもライフワークとしている。松江、出雲の窯元にも通い、ミートショップきたがき(松江市)のコロッケが大好物。

近著の『粉100水50でつくる すいとん』(技術評論社)では、私物の民藝の器も使用、表紙は湯町窯。料理旅からただいま(風土社)「ふるさと雑穀のっけごはん」(みらい出版)等の著書ほか、連載も多数。https://www.instagram.com/minokamo/

Tomohiko Ono

尾野友彦

松江・宍道湖畔で145年続く袖師窯の5代目窯元。袖師窯は柳宗悦、河井寛次郎、バーナード・リーチの指導を受けた民藝の窯として知られる。地元の原料、技法を用いた焼物を制作し、日用品としての器はもちろん、インテリア用品や装飾品も手掛け、昔ながらの意匠も大切にしながら、時代にマッチしたものづくりを続けている。

1972年 袖師窯4代目尾野晋也の

次男として生まれる

1998年 袖師窯にて作陶開始

2003年 栃木県益子にて、人間国宝

島岡逹三先生を師事

2013年 袖師窯5代目を継承

【なにわ一水】(松江しんじ湖温泉駅から徒歩8分、無料送迎あり)

所在地:島根県松江市千鳥町63

TEL:0852-21-4132

FAX:0852-21-4162

駐車場:あり

URL: http://www.naniwa-i.com/