神宿るふるさと八雲の和紙づくり

6年前に松江に来た頃から、通い続けている出雲民藝紙工房。

松江市八雲町の工房で、職人がせっせと和紙づくりに励む様子はまるで原風景。

しかしこの風景も、時代の流れとともに変化を強いられている–––––。

出雲民藝紙工房のある松江市八雲町、別所地区はなだらかな山々に囲まれた穏やかな集落だ。

「ザーーー」という音を立て、竹筒から山水が勢いよく流れ込む。つくばいのような水槽を囲み、安部信一郎さん・紀正さん兄弟をはじめ工房の職人たちは、水の中から原料をすくい上げては表面に残ったチリを丁寧に取り除く。夏の暑い日も冬の寒い日も変わらずここで、昔ながらの手すき和紙づくりを続けている。

煙突からけむりが漂うひなびた工房の中は、昼間でも薄暗くひんやりしている。差し込む光が作り出す陰影が印象的な、心が研ぎ澄まされる場所だ。

職人が紙漉きをはじめると「チャッポン、チャッポン」という水の音が響き渡る。原料を溶いた漉き船の中でダイナミックに桁を揺らし水切りをして、そのまま手際よく*紙床(しと)に漉いた和紙を重ねていく。

生まれたばかりの鮮やかな黄色の和紙は、生き物のようでもあり、発光しているかのような不思議な存在。紙はもともと神の依り代と捉えられていたことが、急にすとんと腑に落ちる光景だ。

*紙床…漉いた和紙を一枚ずつ積み重ねていったもの

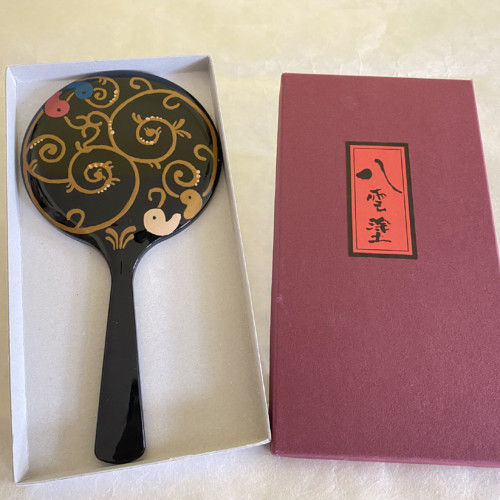

時代をつくった安部榮四郎の色紙

出雲民藝紙の特徴の一つは、この鮮やかな色彩表現の豊かさである。

「昭和初期に、安部榮四郎(安部信一郎・紀正兄弟の祖父で人間国宝)が*民藝運動に参加し始めた頃、和紙業界はすでに衰退を始めていました。そこを何とか盛り上げようと榮四郎が考えついたのが、当時流行していたちぎり絵の材料に和紙を使ってもらうことだったんです。」

と、安部榮四郎記念館の学芸員、安部己図枝さんは話す。

榮四郎さんは当時、業界ではじめて和紙の着色に顔料を用いるなど実験を重ね、200色を超える鮮やかな色のグラデーションを生み出した。その後、熱心な愛好者が全国に広がり、今でも根強いファンを持つ。

*民藝運動…柳宗悦らが提唱した生活文化運動。それまでは価値がないとされた日用品の中にこそ「用の美」があると唱えた。

手すき和紙産業が抱える問題

しかし出雲民藝紙工房に限らず、手すき和紙産業が抱える課題は多い。

まず道具。紙を漉く桁(けた)にセットして使う、簀(す)は、千本以上の細い竹ひごを継ぎ、編み上げて作られる緻密で繊細な道具だ。そんな芸術的な手仕事ができる職人はもう日本に数えるほどしか残っていない。

原料である三椏(みつまた)の入手も年々難しくなっている。かつては原料栽培が農閑期の仕事として地域に根付き、原料を作るための甑(こしき)などの道具を持つ農家も多かったという。だが、時代の流れとともにそうした農村風景は姿を消していった。

しかし、嘆いてばかりもいられない。時代に合わせて新しい和紙づくりに挑んだ榮四郎さんの精神を引き継ぎ、工房では新しい取り組みを始めている。

千年先の未来へつなぐ

2020年から、工房では和紙原料の栽培を始めた。

原料にとろみをつけるトロロアオイは、集落の畑を耕し種を蒔き育て、収穫した。まだ出来栄えに満足はいかないが、今後に期待を持っている。三椏は元原料農家の山から持ち帰った苗木から種を取り育苗に取り組む。三椏は刈り取りまで3~5年は掛かるため、収穫まで長い道のりだ。

始まったばかりだが、将来的に周辺地域でわずかでも原料自給できることを目指している。仲間は出雲民藝紙の和紙づくりに惹かれ、自然と集まった。若手アーティストや次世代を担う子どもたちも関わってくれることは大きな希望だ。

八雲町の豊かな自然と里山の営みの中で続いてきた、出雲民藝紙の和紙づくり。この美しい手すき和紙とものづくりの風景が、鮮やかな色のグラデーションのように、千年先もずっと続くことを願っている。

【安部榮四郎記念館】

所在地:島根県松江市八雲町東岩坂1754

電話:0852-54-1745

営業時間:9:00すぎ~16:30ぐらいまで

定休日:火曜日

駐車場:2台ほど

URL:https://izumomingeishi.com/abeeishirou/

紙漉き体験料:500円〜

商品を購入できる場所:島根県内/安部榮四郎記念館内販売所、しまね物産館、出雲かんべの里いろは舎

島根県外/日比谷しまね館 など